#2 Nora Schattauer & Nico Joana Weber

WANDERING FORMS

NORA SCHATTAUER & NICO JOANA WEBER

Es gibt Bilder, die sich schon von weitem und auf der ersten Blick erfassen lassen. Ganz anders die Malereien von Nora Schattauer – sie zwingen den Betrachter zu einer ganz nahen und intensiven Auseinandersetzung mit dem Dargestellten. Lichte Farben und Pastelltöne bilden Formen und Muster, die das Blatt in ihrer all-over Struktur gänzlich einnehmen und bisweilen aus ihm heraus oder in ihm zu versinken scheinen, die das Auge irritieren, sich in einer flüssigen Bewegung befinden und manches Mal seltsame Nachbilder provozieren.

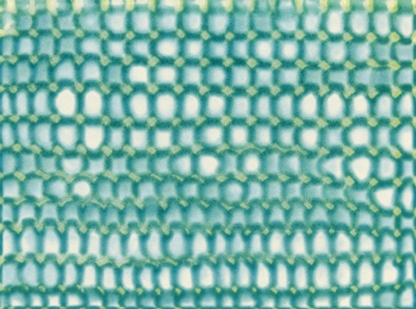

Vieles in Schattauers Werken erinnert dabei an die Malerei mit Aquarellfarben. Doch auch hier täuscht die Kölnerin den Betrachter. Ihr Ausgangsmaterial sind wenige mineralische Salze: Chrom, gelbes oder rotes Eisensalz, Kupfer, Braunstein Permanganat und Silber. Versetzt mit Wasser und durch Zugabe von Ammonium Chlorid, Ammonium Phosphat oder Natrium Carbonat verändert sie deren Farbigkeit, Fließ- und Trocknungseigenschaften. Einer Forscherin gleich experimentiert sie mit der Zusammensetzung der Stoffe und ihrem Verhalten auf dem Papier. Dabei greift die Künstlerin nicht zum Pinsel, wie sich beim Anblick der oftmals geometrischen Strukturen vermuten ließe. Ihr bevorzugtes Werkzeug ist die Pipette, mit der sie die oftmals farblosen Flüssigkeiten auf das Papier bringt. Aus diesen Kreisen bzw. Tropfen bildet sie die stellenweise komplizierten Muster, formt Waben und Netze oder an Zellen erinnernde Gebilde aus. Während des Trocknungsprozesses verändern sich die Farben, verbinden sich die Tropfen oder stoßen sich ab und folgen dabei den Gesetzen ihrer einzelnen Bestandteile. Erstaunlicherweise entstehen dadurch auch immer wieder geometrische Figuren wie Dreieck, Raute oder Quadrat, was unserer Vorstellung einer flüssigen Substanz im Kerngedanken widerspricht. Trotz der jahrelangen Erfahrung bezeichnet Nora Schattauer ihre Arbeitsweise als „gelenkten Zufall“. So lässt sich zwar vieles innerhalb der Kompositionen durch Abstand und Größe der Tropfen steuern, jedoch nicht die spezifischen Eigenschaften der verwendeten chemischen Substanzen, die erst im Laufe der Trocknung sichtbar werden. Jene scheinbar versteckten Prozesse werden in die Bilder eingeschrieben, für die Ewigkeit konserviert und sichtbar gemacht. Die Transformation und Bewegung einzelner Farbpartikel lassen sich bei genauem Hinsehen erkennen und beinahe körperlich nachempfinden, wodurch die Bilder bei der Betrachtung eine scheinbar meditative Wirkung entfalten. Unbändiger Freiheits- bzw. Ausdehnungsdrang und strikte Begrenzung stehen sich dabei immer wieder direkt gegenüber und werfen die Frage nach Gesetzmäßigkeit und Zufall auf.

Neben den beinahe konstruktivistisch anmutenden Werken, entstehen auch immer wieder freier wirkende Blätter, die gänzlich den Gesetzen der Natur zu unterliegen scheinen und die an Blasen oder aufgeschlagenen Schaum erinnern. Eben jene Arbeiten, bei denen hauptsächlich Sibernitrat zum Einsatz kommt, bilden eine Brücke zu Schattauers Fotografien, die sie mit dem Rasterelektronenmikroskop aufnimmt und in denen sie sich mit den Energie-Mustern von Materie auseinandersetzt. In diesen eher dunklen Malereien tauchen Formen auf, die dem Betrachter fremd und doch vertraut erscheinen. Vor dem fast schwarzen Grund schweben zellähnliche Formen, deren farbliche Abstufungen Assoziationen an Zellmembran, Cytoplasma, Zellkern und sogar einzelne Ribosomen hervorrufen. Diese Bilder wirken wie Momentaufnahmen, in denen sich interne Vorgänge, wie etwa die Zellteilung genaustens studieren lassen. Die einzelnen Gebilde entwickeln dabei – trotz der düsteren Erscheinung – eine solch starke Leuchtkraft, dass man meinen könnte, man habe es tatsächlich mit lebendigen Organismen zu tun.

Gerade diese Gegensätzlichkeit von Konstruiert-geplantem und Natürlichem, von Bewegung und Erstarrung, dem beinahe impulsiven Drang der Substanzen und der zurückhaltenden Farbigkeit machen den besonderen Reiz der Werke von Nora Schattauer aus und stellen den Betrachter stets vor neue Herausforderungen.

In ihren Arbeiten setzt sich Nico Joana Weber mit den Korrelationen zwischen Mensch, Natur, Architektur und Räumlichkeit auseinander. Im Jahr 2014 reiste sie durch verschiedene südamerikanische Länder, um dort die Beziehungen zwischen Architektur und tropischer Vegetation zu untersuchen. Entstanden ist das filmische Essay „Unstable Landscape“, welches in ruhiger und konzentrierter Betrachtung den wechselseitigen Verflechtungen von Architektur und Natur in den Tropen nachspürt. Der Film beginnt mit Aufnahmen der Casa Curutchet in La Plata, Argentinien. Dieses wurde 1953 als einziges Gebäude von Le Corbusier in Südamerika realisiert und in dessen Innerem nach Vorgabe des Architekten ein Baum gepflanzt wurde, um in die Architektur hineinzuwachsen. Laut Le Corbusier soll er eine Verbindung zum vor dem Haus liegenden Park schaffen und stellt ein Zugeständnis an die Eigenheiten der lokalen Vegetation dar. In wechselnden Kameraeinstellungen nähert sich Nico Joana Weber der Architektur und dem darin eingeschlossenem Baum an. Die verschiedenen Perspektiven der Aufnahmen, in denen immer wieder auch Durchblicke durch Gebäudedetails auf die Vegetation auftauchen, erscheinen wie ein optisches Abtasten des Zusammenspiels zwischen Le Corbusiers geradlinigerer, moderner Architektur und der Bepflanzung. Es folgen Aufnahmen von um die Jahrhundertwende angelegten öffentlichen Parks, Grünflächen und Plätzen in Buenos Aires. Auch hier zeigt sich eine Vegetation, die maßgeblich von den Vorstellungen und Reglementierungen des Menschen bestimmt ist. Entlang ausgewählter Orte führt der Film den Betrachter aus dem gemäßigten Klima Argentiniens in Richtung des Amazonasurwaldes in Brasilien. Kurze Luftaufnahmen aus dem Flugzeug zeigen den jeweiligen Ortswechsel an und lassen den Betrachter einen Eindruck von den Dimensionen der Städte und deren Auswüchse in die Landschaft bekommen. Die Künstlerin sucht insbesondere Orte auf, die durch die Architektur der Moderne geprägt sind: so z. B. den Palácio do Itamaraty und den Palácio da Justiça in Brasília, der Planhauptstadt Brasiliens, welche 1957-64 nach Entwürfen des Architekten Oscar Niemeyer realisiert wurde. Beide Gebäude sind von Roberto Burle Marx gestalteten großzügigen Wasserflächen und Grünanlagen umgeben und in mannigfaltiger Ausprägung zeigt sich auch hier der Einbezug der heimischen Flora in die Architektur. Die Bogenarchitektur dieser beiden Gebäude zeichnet sich durch einen offenen Bereich des Übergangs zwischen Außen und Innen aus. Genau in diesem Grenzbereich ist die Begrünung angesiedelt. „Unstable Landscape“ zeigt verschiedene Konstellationen von Architektur und Natur. Doch immer wieder wird der Blick des Betrachters dabei auf das Zusammenspiel dieser beiden Elemente aber auch ihre augenscheinliche Differenz gerichtet. Neben den geplanten und reglementierten Bepflanzungen der repräsentativen Gebäude zeigt Nico Joana Weber auch Orte, an denen sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert: Bäume sprengen mit ihren Wurzeln Bodenplatten, Ranggewächse wachsen über die Fassaden verlassener Häuser in Manaus, Brasilien. Es ist das Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Kontrollverlust über die Natur, dem die Künstlerin in ihrem Film nachgeht. Einen eindeutigen Gewinner kann es in diesem Spiel nicht geben.

Besonders deutlich wird dies in den Aufnahmen der Universidade do Amazonas in Manaus: Hier grenzt die Architektur direkt an die wilde Natur des tropischen Regenwaldes, es ist ein Ort des Überganges, an dem Mensch und Natur in mehr oder weniger friedlicher Koexistenz zueinander stehen. Die menschliche Haut, als vor der Umwelt abschließende Membran, steht in Analogie zur Architektur, doch beides wird im tropischen Klima durchlässig, wie schon Claude Lévi-Strauss feststellte: „(…) die ruhige feuchte Hitze, die meinen Körper vom gewohnten Gewicht der Wollsachen befreit und den Gegensatz (in dem ich nachträglich eine der Konstanten meiner Zivilisation erkenne) zwischen Haus und Straße aufhebt; im übrigen merke ich schnell, daß an die Stelle dieses Gegensatzes ein anderer tritt, der Gegensatz zwischen Mensch und Busch, den unsere durch und durch humanisierten Landschaften nicht kennen (…)“ (Traurige Tropen (1955), 21. Aufl. 2015, Suhrkamp, S. 76f.)